ITシステムは”一価商品”ではない - 「いくらかかりますか?」という問いでは勝てるIT投資は始まらない

システム導入や再構築の場面で、必ずと言っていいほど最初に聞かれる質問があります。

「このシステムにいくらかかりますか?」

どの企業でも決められた予算があるのは事実です。

しかし、この問いを出発点にしてしまうと、IT投資の議論は急速に浅くなります。

なぜなら、システムの“価格”には定価がなく、目的によって価値も工数も変わるからです。

同じ仕様書をもとにしても、ベンダが提示する見積は2倍にも10倍にも差が出る。

そして、そのどちらも間違いではありません。

ITシステムは“一価商品”ではない。

なぜなら、それは、商品購入ではなく

事業・組織の変革だからです。

これが本質です。

ただ効率を上げたいのか、

利益を増やしたいのか、

優秀な人材を惹きつけたいのか、

取引先に選ばれる存在であり続けたいのか。

目的の視座の高さによって、

必要なITアーキテクチャ、品質、運用の形、ひいては見積金額が変わります。

目次

システムに「定価」は存在しない

家を買うとき、1LDKの相場はある程度決まっています。

しかしITでは、同じ「1LDK」という定義が存在しません。

例えば「受注管理システム」を作るとしても、

●誰が

●どれくらいの頻度で

●どれだけ精度が求められ

●何と連携し

●将来どう拡張する前提か

によって、必要な設計はまるで変わります。

だから見積額に大きなばらつきが出るのです。

”高い”も”安い”も、相対的な判断でしかない。

つまり、価格そのものに絶対的な意味はありません。

例えば、ある企業が「受注管理システム刷新」を依頼したケースを考えます。

| ケース | 規模/要件例 | 見積額例 |

|---|---|---|

| A社 | 単純な受注登録+CSV出力のみ | 800万円 |

| B社 | 複数チャネル統合/出荷連携/営業向け分析 | 4,500万円 |

| C社 | 顧客ポータル連携/リアルタイム在庫/AI予測 | 1.5億円 |

機能の説明だけを聞くと「受注管理」という点で同じに見えます。

しかし、企業規模、プロセスの複雑性、求める成果、将来拡張性が違う以上、

まったく同じ製品になることはありえません。

家電のように「価格.com」で比較する世界ではないのです。

ITシステムは、目的の数だけ価格が存在する

責任者がまず理解すべき現実です。

「目的欠如」が価格を歪ませる

機能要求を積み上げるだけのプロセスでは、目的が曖昧なまま

●最低限の効率化「だけ」が目的化される

●価値が限定的になり「費用対効果」が見えない

●結果、「安くできないか?」の消耗戦になる

この流れになると、プロジェクト責任者はコストカットの調整役に転じてしまいます。そして最終的にはこの結末です👇

安く作るほど、成果は小さくなる

➡ 評価されない

➡ 次の投資が止まる

➡ 競争力を失う

典型的な「ITはコスト」という固定観念を強化してしまいます。

目的の視座が上がると、投資の意味が変わる

では目的が明確だった場合はどうなるでしょうか。

視座の高さによって投資の妥当性は大きく変わります。

目的レベルの違いを以下に整理します。

例えば次の4つ段階を想像してください。

| 目的レベル | 具体例 | 得られる成果 | 投資額レンジ(例) | 判断基準 |

|---|---|---|---|---|

| 1.便利化(作業効率) | 手入力削減、Excel脱却 | 人件費削減 | 500万〜1,500万 | コスト削減効果 |

| 2.生産性向上(売上/粗利増) | 受注最大化、販売チャネル拡大 | 売上利益の増加 | 3,000万〜1億 | ROI(回収期間) |

| 3.社員体験の向上 | 多拠点/リモート対応、UX改善 | 離職率改善、採用力向上 | 5,000万〜3億 | 人材投資効果 |

| 4.社会的信頼/ESG投資 | セキュリティ強化、災害対策 | レジリエンス向上、持続性や信頼性の向上 | 1億〜10億 | 企業価値向上 |

※実際の案件例に基づく現実的な幅です。

レベルが上がるほど

➡ 技術要件が跳ね上がり

➡ 総工数が増え

➡ 工期も伸びる

しかしこれは浪費ではなく合理的な増加です。

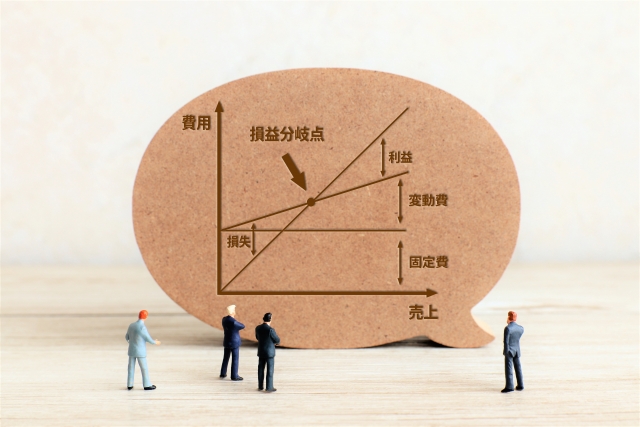

実例:目的によって結果はここまで違う

仮に、業務効率化と生産性向上の2パターンで

受注管理システムを刷新した例を比較します。

| 項目 | 効率化目的(A社) | 生産性向上目的(B社) |

|---|---|---|

| 投資額 | 1,200万円 | 5,000万円 |

| 時短効果 | 1人×月40時間削減 | 同左 |

| 売上/利益効果 | なし | +年1億円増(利益3,000万) |

| 投資回収 | 困難 | 約2年で回収 |

このように、生産性向上を目的としたB社では、年商1億円に相当する新たな生産性を獲得することに成功しました。しかも投資回収後はゼロコストで生産性が向上し続けるのです。

このように1,200万円が無駄になり、5,000万円のほうが得策という“逆転現象”すら起きます。

※予め試算する場合の考え方についてはこちらの記事を参考にしてください。

責任者に求められる「目的の言語化力」

価格の議論を始める前に、責任者がやるべきは次の4つです。

1. IT投資の目的を明確にする

2. 数値で成果を見積もる

3. 投資回収シナリオを描く

4. 許容できる投資レンジを示す

これができると

✅ 経営陣との意思疎通が容易になる

✅ 見積金額の真偽が判断できる

✅ ベンダとの対等な議論ができる

責任者の言葉が経営の言葉に変わる瞬間です。

正しい順番が、IT投資の成果を最大化する

価格先行で進めれば、価値を削る交渉になります。

しかし、目的先行で進めれば、

「この未来を実現するために必要な投資はこれだ」

という説明が可能になります。

その瞬間、システムは費用ではなく戦略資産になります。

IT投資の成否を分けるのは、実は技術ではありません。

責任者が「何のために、どこまで行きたいのか」を語れるかどうか。

その視座の高さが、システムの価格を決めているのです。

市場が価格を決めるわけではありません。

ベンダが決めるわけでもありません。

価格を決めるのは、発注者の覚悟と目的意識です。

「いくらかかるか?」から始まるプロジェクトは未来を縮小し始めています。

「何を実現したいのか?」から始めるべき。

その順番を変えるだけで、IT投資は企業を大きく変える力を持ちます。

こんな資料はいかがですか?(無料ダウンロード提供中)

ホワイトペーパー「IT投資は一価商品ではない」

- 経営が握る“予算の作法”- PDF形式

─「IT投資を「コスト」ではなく

「戦略」として捉えるための新しい視座を提示します。

🚀読後に得られる視点

-

IT投資の「適正価格」を、

金額ではなく目的から逆算できるようになります。 -

ベンダー見積の“高い・安い”に惑わされず、

判断軸を自社の経営目的に置けるようになります。 -

「IT=コスト」ではなく、「IT=戦略投資」として意思決定できるようになります。

この記事を書いた人について

-

オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役

協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事

富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。

最新記事一覧

経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?

経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは

経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録

経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―

RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―