「ベンダに聞くな、まず自社の数字を持て」──IT投資を迷走させる発注側の思考停止とは

目次

その質問が「無意味」である理由

システム開発において、最初の打ち合わせで多くの経営層や事業責任者が口にする言葉。

それは「いくらでできますか?」です。

一見すると自然な質問に思えるでしょう。新しいシステムを導入したい、あるいは既存の業務を改善したい。

その際に「費用はどのくらいかかるのか」を知りたいのは当然の関心事です。

しかし、この問いはプロジェクトを迷走させる“もっとも無意味な質問”です。

なぜでしょうか?

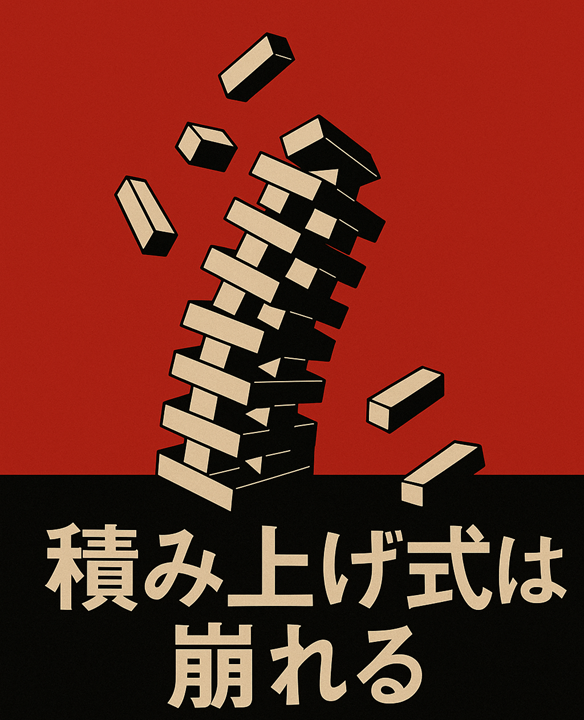

システムベンダが出す見積は、工数や機能を積み上げて作られる「積み上げ式」にならざるを得ません。工数を積み上げれば金額は青天井に膨らみます。結果、依頼側の想定を超えるのは当たり前。そこから始まるのは、果てしない調整ゲームです。

「この機能は本当に必要か?」

「運用で代替できないか?」

「この部分は来年度に回せないか?」

こうした議論を繰り返すうちに、当初の目的はぼやけ、プロジェクトは膠着し、現場は疲弊します。

やがて「なぜこんなに時間がかかるのか」「なぜこんなに高額なのか」という不信感が生まれ、発注側とベンダの関係は悪化します。

この負のスパイラルの原因は、「予算をベンダに委ねている」ことにあります。

積み上げる見積は責任放棄

経営層や事業責任者が「価格を見極めたい」としてベンダに金額を聞くのは、一見すると合理的です。

しかし、実際にはこれは責任の放棄です。

なぜなら、システムの価値は“積み上げた工数”ではなく、“自社が得る成果”で測られるべきだからです。

例えば、営業支援システムを導入した結果、商談件数が増えた。あるいは業務処理時間が半減し、残業が減った。

こうした成果が価値であって、そこに投資する金額を決めるのはベンダではありません。

成果を定義できるのは、経営層や事業責任者自身なのです。

「このプロジェクトで何を実現したいのか」

「どの程度の効率化や収益拡大を狙うのか」

これを明確にしなければ、見積の土俵すら整いません。

見積とは本来どうあるべきか

見積とは、ベンダに「いくらでできるか」を尋ね、機能と工数を積み上げさせる行為ではありません。

本来は、発注者が示した予算に対して、その枠内でどう要求を実現するかをベンダが考えるプロセスです。

たとえるなら、家を建てるときに「坪単価はいくらですか?」と聞くのではなく、「予算は3,000万円、この範囲で快適に暮らせる家をどう設計してもらえるか」を問うのと同じです。

IT投資も同じ。まず発注側が「このくらいの金額なら投資に見合う」と腹をくくり、その予算を提示する。

そのうえで、ベンダは「その予算内でどう要求を満たすか」を工夫する。これが本来の見積の姿です。

ところが現実には、多くの発注者もベンダもこの視点を欠いています。

結果として「積み上げ式の金額調整ゲーム」が常態化し、IT投資は無駄とリスクを抱えたまま進んでしまうのです。

この発注・受注双方の姿勢に対して、私たちは強く警鐘を鳴らすべきです。

数字を持たない責任者は見積を評価できない

経営層や事業責任者がまずやるべきは、「自社にとってどんな価値を生むのか」を数値化することです。

■業務効率化型の試算例

例えば、ある企業で営業担当者20人が毎日2時間、Excelで案件管理をしているとします。

-

年間稼働日:240日

-

案件業務に関わる人数:20人

-

1日あたり削減可能な作業時間(想定値で構わない):2時間

この場合、年間で 20人 × 2時間 × 240日 = 9,600時間 が削減対象になります。

もしシステム化によって作業が半分に短縮されるなら、年間で4,800時間の効率化が可能です。

ここで重要なのは、4,800時間の効率化とは単に「時間を削減できた」という話にとどまらないという点です。

それは 4,800時間分の新たな生産性を獲得したのと同じ意味を持ちます。

さらに、時間を人件費に換算してみましょう。

仮に1時間あたり3,000円の人件費とすると、年間で約1,440万円に相当します。

これは、年収1,440万円分相当の新たな雇用を獲得したのと同じであり、効率化によって新しい人材を追加雇用したのと等しい価値を生み出したことになります。

つまり、合理化によって生まれた余剰時間は、単なる“削減コスト”ではなく、新たな生産性や雇用を得たとみなして、その経済的価値を算出できるのです。この発想がなければ、効率化の効果は正しく評価されず、投資判断を誤る可能性すらあります。

■サービス創出型の試算例

新しいサービスを立ち上げる場合も、同じ発想で「経済的価値」を数値化できます。例えば、新規にECサービスを構築すると仮定しましょう。

-

月間想定利用者:1万人

-

平均購入単価:3,000円

-

購入率:5%

この場合、1万人 × 5% × 3,000円 = 月間150万円の売上が見込めます。

年間では1,800万円。もしこれが3年で安定的に推移するなら、少なくとも5,400万円を新たに創出できる試算となります。

このように捉えれば、単なる「売上の数字」ではなく、サービス創出によって新たな資源を経済的に獲得したことが明確になります。

このように「効果を金額に置き換える」ことができれば、投資としての合理性が説明できるのです。

価値の定義が予算を決める

数値化できれば、次に考えるべきは「どの期間で回収するか」です。

例えば先ほどの業務効率化例なら、年間1,440万円の効果です。

1年で回収したいならシステム予算は1,440万円、3年なら4,320万円が予算目安となります。

サービス創出型でも同じこと。年間1,800万円の売上が見込めるなら、初年度回収を狙うなら1,800万が予算の基準、3年で回収なら5,400万が基準となります。

この考え方を持つと、システム開発の見積は劇的に変わります。

「ベンダが積み上げた工数の合計金額」ではなく、発注者が描く成果に基づいて定義された予算が基準になるからです。

つまり、見積とはベンダが積み上げるものではなく、経営層や事業責任者が“投資対効果を数字で語り、そのうえで要望をどう実現するかをベンダに問う行為なのです。

姿勢を正す勇気がすべてを決める

「いくらでできますか?」と尋ねるだけの発注側に、まともな見積は返ってきません。

示すべきは、自社の未来を数字で描いたシナリオです。

効率化でいくら削減できるのか、新サービスでいくら稼げるのか。それを金額に換算して初めて、システム投資の予算が定義できます。

ベンダに聞く前に、まず自社で数字を持つ。

そしてベンダには「この予算の中でどう要望を実現するか」を問う。

この基本姿勢を欠いたままでは、発注者もベンダも無意味な積み上げ見積に縛られ続けます。

経営層や事業責任者が発注姿勢を正す勇気こそが、IT投資を成功させる唯一の条件です。

この記事を書いた人について

-

オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社 代表取締役

協同組合シー・ソフトウェア(全省庁統一資格Aランク)代表理事

富士通、日本オラクル、フューチャーアーキテクト、独立系ベンチャーを経てオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社を設立。2010年中小企業基盤整備機構「創業・ベンチャーフォーラム」にてチャレンジ事例100に選出。

最新記事一覧

経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか?

経営者向け2026.01.22なぜ基幹システムを変えても、会社は変わらないのか? 経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは

経営者向け2026.01.21パッケージか?自社開発か — IT投資で“正解”を導く判断軸とは 経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録

経営者向け2025.12.12「発注者の隣で戦う」という、私たちの仕事の本質 -次世代ITプロジェクト設計フォーラム講演録 RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―

RFP2025.11.16システム再構築からRFP設計まで― オーシャンが提供する実践的ホワイトペーパーまとめ ―